普宁英歌舞:90后传承人李俊浩的中华战舞

伴随“满眼东方潮,盛世舞英歌”的歌声,槌影翻飞,步伐铿锵……在今年的春晚舞台上,英歌舞首度亮相,被网友称为“最强过年气氛组”。

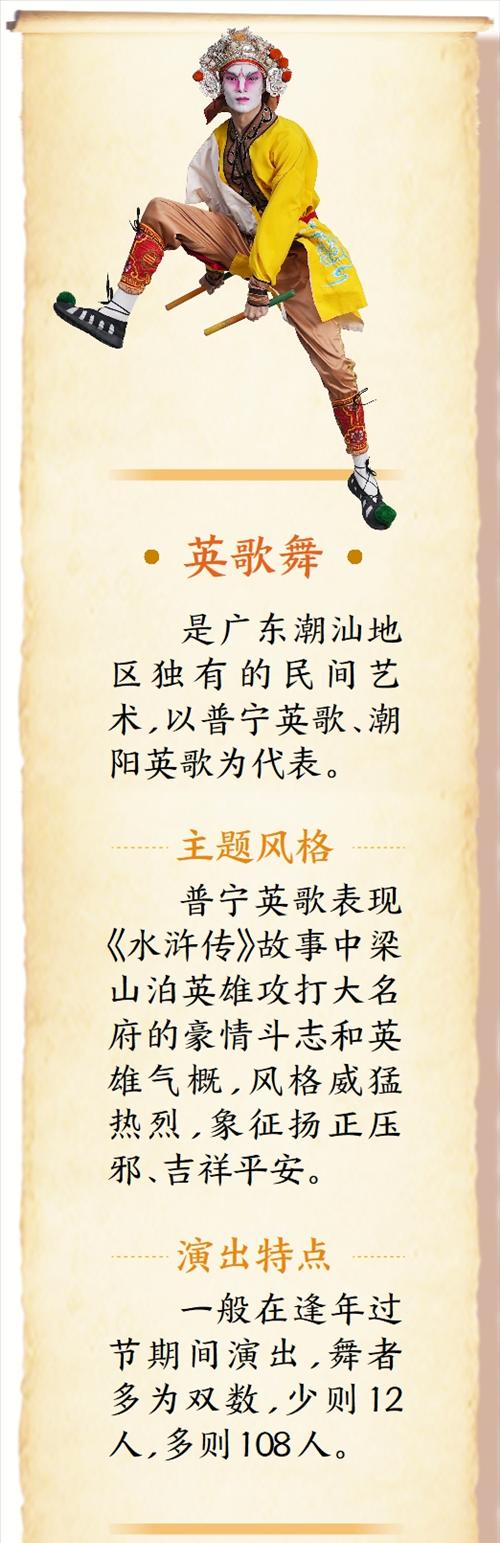

英歌舞是融舞蹈、南拳套路、戏曲演技于一体的民间广场舞蹈,表演气势豪壮,气氛浓烈,在潮汕地区尤为盛行,迄今已有300多年的历史。2006年,普宁英歌成功入选第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,收获“北有安塞腰鼓,南有普宁英歌”的美誉。

拜师学艺:体验英歌舞的“舞”与“武”

早就听说普宁有位“90后”英歌市级非物质文化遗产代表性传承人——李俊浩,他带领一支来自普宁小村庄的英歌队走上春晚舞台,还将英歌舞带向世界。为了一探英歌舞的魅力,小麦奔赴普宁富美村拜师学艺,与英歌队“打成一片”,学习英歌舞的“舞”与“武”,体验动作中的英雄气,感受中华民族自信昂扬、蓬勃向上的生命力。

学练英歌:同手同脚“耍槌花”

3月底,一支来自普宁的英歌队在广州越秀上演“炸街”,小麦有幸欣赏到这高燃的一幕。过去,英歌舞只是潮汕地区的春节传统,如今竟然“出圈”又“出海”?它究竟是怎样练成的?带着疑惑,小麦奔赴距离广州330公里外的普宁市富美村一探究竟。

在古村祠堂里,小麦遇见了普宁富美青年英歌队的教练李俊浩以及20多位正在训练的队员。李俊浩说,“学英歌舞,先从握槌、运槌练起。”说罢就给小麦递来英歌槌,“拇指、食指握住槌的中间,另外三根手指灵活地拨动槌,使槌转动起来,像盛开的花朵,这就是‘耍槌花’。槌花打到哪,眼睛就要看到哪,打出气势来。”

在运槌基础上,李俊浩开始“上难度”,展示常见的击槌跳跃动作。只见他右手握槌由下至上挥动,在胸前敲击左槌后上扬,顺势“耍槌花”,左脚跺地踮脚跟,右腿往后抬至90度,一气呵成。小麦有样学样,连续跳了几个节拍,却难以适应同手同脚的动作,还差点把槌击飞。李俊浩连忙纠正,“如果击打双槌正面,声音听起来比较‘干’。所以要侧打双槌,声音清脆好听,所用的力气起码减少一半。”

于是,小麦跟着队员的节奏,耍槌花、跃起……由于平日缺乏训练,不到1分钟,小麦已经双臂酸软,但往四周一瞥,师兄们越舞越起劲,举手投足间快、准、狠。李俊浩安慰小麦道,“作为初学者,你能坚持20秒已经挺好了。”原来,为了让英歌舞更具观赏性,李俊浩将英歌舞的节奏编排为“快板中的快板”,要求队员的演出节奏最快达到每分钟140拍,比常规英歌舞快板足足多了20拍。

“大鼓掌控着演出节奏,想学好英歌舞,必须学会听鼓声。”李俊浩现场示范敲响大鼓;两旁乐手敲响钦仔、大镲为演出压节奏,压在鼓点最后一拍,与英歌槌的击打节奏一致。负责打锣的乐手每打三下,就有一下重音。伴随着越发紧凑、高昂的锣鼓声,队员们跳得越来越起劲。

“凶起来!”李俊浩怒吼一声,小麦还没反应过来,队员们突然加快节奏,每次后抬腿都几乎都踢到屁股,头左右摇摆的幅度也更大,身处队伍中的小麦被现场这一幕震撼住了。练习结束后,李俊浩才道出何为“凶起来”,“以前的英歌舞演出没有太多层次变化,于是我自创‘凶起来’新概念,在展示‘大动作’前,通过节奏加快、动作幅度变大,调度情绪,将演出推向高潮。”

英歌往事:一座老祠堂,孕育几代英歌人

英歌舞在普宁至今盛行300多年,关于它的起源有多种说法:有说是外江戏传入潮汕,其中“梁山好汉攻打大名府”的情节深受人们喜爱,演变出英歌,即“英雄之歌”;有说是秧歌从外省传入潮汕,当时的人习武,出现南拳本土化现象,渐渐出现了英歌;还有文献记载,“农者春时数十辈插秧田中,命一人挝鼓,每鼓一巡群歌竞作,连日不绝,名曰‘秧歌’”,有人认为,秧歌的“秧”在潮汕话中与“英”相近,故流传为“英歌”。

历史上的英歌涵盖了舞蹈、武术、器乐、戏曲等丰富形式,完整表演形式分前棚、中棚、后棚三部分,随着历史演变,如今只保留了前棚的锣鼓和英歌舞演出。在李俊浩印象中,“英歌舞以前每年最多演一两次,主要是正月十五村里举行活动;或是正月初一,英歌队来到村里给每家每户拜年,主人家就会在门口放橘子、燃鞭炮,英歌队在家里跳上一圈,寓意平安顺遂。”

越来越火:结合流行乐上春晚

英歌舞素有“传内不传外,传男不传女”一说。时光回到几十年前,像小麦这样的外乡女孩在男队里学舞是难以想象的。随着英歌舞“出圈”,人们对英歌文化的认可度、包容度加强,越来越多女生加入英歌舞队伍。李俊浩说,“我们队已有十几个女队员,她们要想跟上队伍的节奏,必须刻苦训练。”

“是普宁人就会跳英歌”,此话真不假。小麦发现,富美青年英歌队的队员有做电商的,有卖猪脚饭的,还有不少是学生,平均年龄仅有18岁。李俊浩认为,“很多家长把小孩送来学艺,他们认为小孩学英歌舞既能强身健体,又能传承文化,还能在交流演出中增长见识。”

英歌舞成为富美村一张亮丽的名片。这里不仅常常可见男男女女在学习英歌,前来学艺、打卡的游客更是一波接一波。

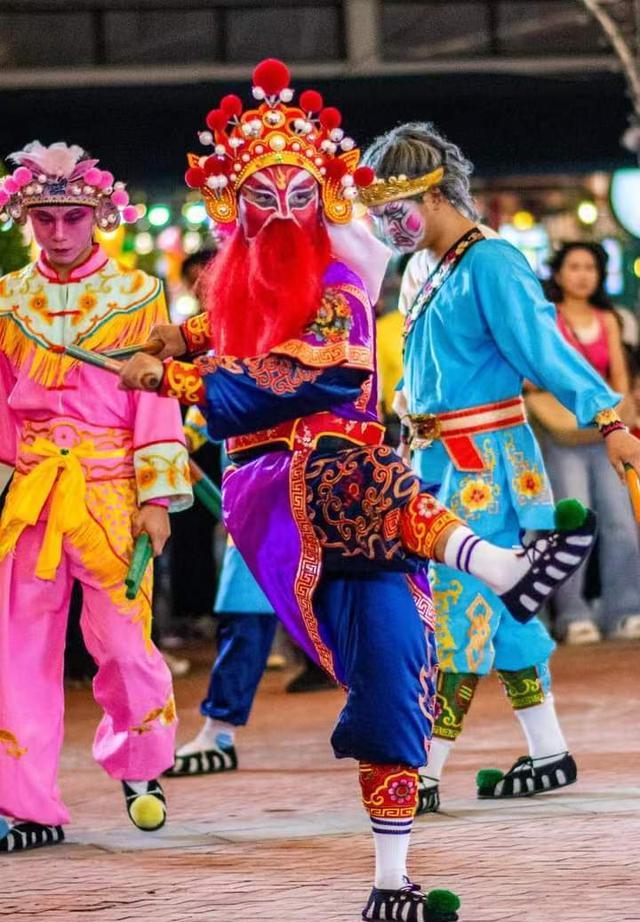

英歌舞走红,让普宁青年走向更广阔的舞台。去年,富美青年英歌队受邀赴泰国演出。在叻丕街头,他们打头阵,叻丕府英歌队紧随其后,这是中泰两国英歌队第一次“合体”。凭借艳丽的服饰、豪放的舞姿,英歌带来力与美的震撼。一路上,泰国民众夹道欢呼,在人群中,舞者的呐喊声越发高昂、舞姿越发刚猛。李俊浩眼睛泛红地向小麦描绘,“在现场直播时,我都哽咽了,谁能想到小伙们跳得比任何时候都卖力,只为展示‘中华战舞’的雄风。”

在彩排蛇年春晚节目《潮起舞英歌》时,李俊浩遇上成团以来最大的挑战。这是英歌舞第一次与流行音乐结合,想让英歌舞的大动作卡上流行音乐节拍,队员们必须打乱原来动作,争分夺秒地练习,光音乐就调整了5个版本。这次亮相,让英歌舞不仅走出了潮汕古城,更走向全国舞台,在春节期间为普宁这座“英歌之城”带来一波流量。

“在很多人印象中,普宁是座商贸城,如今我想为普宁打造一张‘英歌舞’文化名片。”除了在动作、服饰等方面创新,李俊浩还借助“英歌舞+时尚”“英歌舞+创意视频”等,让越来越多人看到“中华战舞”的魅力:早在2019年,他就开了抖音号,分享演出花絮;他还曾与黄轩、韩庚等艺人合作时尚大片,融合武术、潮汕美食等本地元素,联手影视公司拍摄创意视频《热血英歌》。这个短视频结合了武术、英歌舞元素,深受年轻人喜爱,一度登顶全网热搜第一。

学艺手记:英歌舞在不断“焕新”

近年来,英歌舞持续“出圈”,经过实地沉浸式学艺,小麦总算摸清“高燃英歌舞是如何练成的”。

学艺时,小麦发现看似寻常的英歌舞动作,实际上变化丰富、速度极快,想掌握这门技艺,起码要经过半年的苦练。跳英歌舞时,舞者的运动幅度大、力度大,要是动作到位,练习完大腿、小腿和手臂的肌肉都会酸痛。“大概一周后,身体就能渐渐适应这样的运动强度。”李俊浩分享道。

对于这些小伤小痛,李俊浩早已见怪不怪,他展示了右手发黑的指甲盖,“演出时,我被英歌槌砸到都浑然不知。我们演出排练时常常要备好创可贴、跌打药,甚至防中暑的藿香正气液。”或许,正因为这份专注投入,才成就了高燃的英歌舞。

为了推动英歌舞的发展,李俊浩在南枝拳基础上加入了少林拳、太极拳等套路,他向小麦讲授了“英雄打虎”“大鹏展翅”“拔草擒蛇”等创新招式。此外,他还首创队内“PK赛制”:每次演出前,队员都要“竞争上岗”,五六个队员竞争一个角色。“我们要做到每场训练拿出百分之百的状态,然后在演出中寻找突破。”李俊浩说。

“我还在中学、职校以及事业单位的英歌社团里担任过教练。”李俊浩说。

在学艺中,小麦结识了年仅13岁的李铭锋、陈秋宇,他们自豪地分享“练英歌舞能带给自己一种力量”的心得,尽显新一代英歌人的朝气。

如今,走在普宁街头,能时刻感受到英歌舞的气息:在高铁站,随处可见英歌舞的海报;在剧场里,潮汕民俗演出《英歌情》正在上演;在景区中,游客换上英歌服打卡拍照……随着英歌队的百花齐放,英歌舞从以往只有重大节庆才能看到的传统,演变成全年常态化表演的民间艺术,在跨界创新中焕发出既古老又潮流的魅力。