黄景瑜健身房监控照曝光

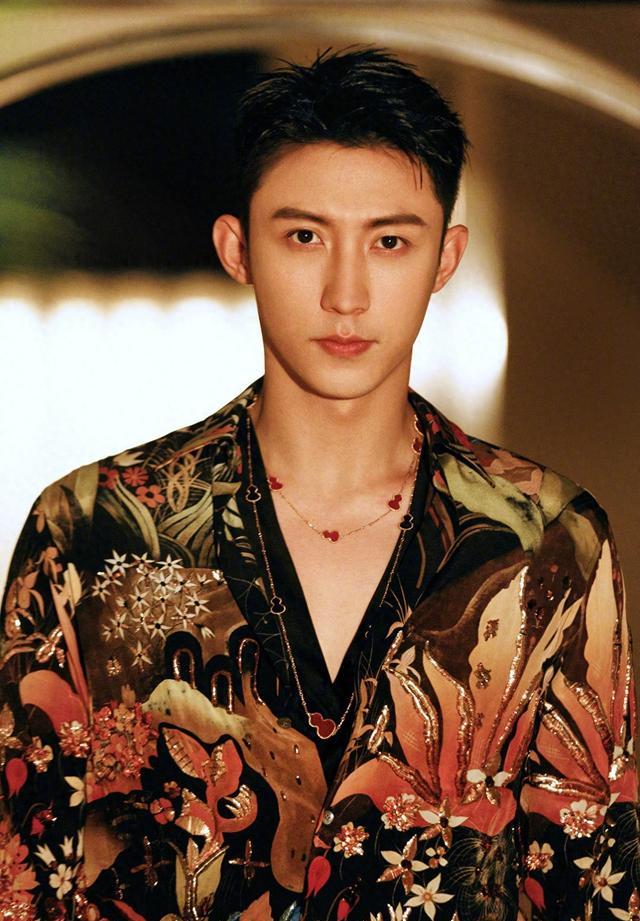

近日,越南富国岛某健身房监控式抓拍照片在社交平台引发震动。黄景瑜身着标志性粉色运动背心(该款式曾在 2024 年《极限挑战》路透中出现),搭配白色短裤,正在器械区训练,身旁站立一名披蓝色条纹衬衫的女子。尽管画面未清晰呈现正脸,但服装细节成为关键线索 —— 该衬衫款式与黄景瑜 2023 年米兰时装周街拍同款,而女子脚踩的银色高跟鞋与健身房场景形成反差,被网友推测为 “陪同健身的亲密关系”。

IP属地争议与隐私权讨论

爆料博主的 IP 属地争议加剧了事件复杂性。最初显示的 “陕西”IP 在发布后 2 小时内变更为 “越南”,引发 “自导自演” 质疑。面对粉丝 “侵犯隐私” 的指控,博主强硬回应:”公共场合偶遇拍摄符合惯例,明星享有隐私权但无权垄断公共空间”,并附上拍摄时间戳与健身房定位,但最终在舆论压力下删除原帖,留下 4 张未加水印的现场图在二手平台流传。

迪丽热巴粉丝的情绪反弹

迪丽热巴粉丝的集体 “喊冤”,本质是对长达五年绯闻拉锯战的情绪反弹。自 2020 年《幸福触手可及》拍摄期间被拍到共用房车,两人关系始终处于 “半官宣” 状态:2023 年巴黎时装周同步出现的 IP 属地、2024 年贾乃亮直播意外曝光的《蜡笔小新》情侣头像(黄景瑜使用广志头像,对应迪丽热巴公开宣称的 “最爱小新”),乃至 2024 年热巴生日时网友在黄景瑜工作室楼下拍到的玫瑰车,构成完整的 “绯闻证据链”。

舆论分裂与粉丝行为

此次新恋情曝光,让 “不回应即默认” 的舆论逻辑出现裂痕。部分粉丝翻出 2022 年热巴采访中 “现阶段以事业为重” 的表态,认为偶像被长期捆绑消费;但路人网友指出,两人对绯闻的 “冷处理” 策略,客观上利用了粉丝的 “嗑糖心理”,实现了长达五年的话题保鲜 —— 仅 2023 年,”瑜热 CP” 就为双方贡献了 17 次热搜,助推《公诉》《梅花红桃》等作品的关注度。

公众形象与粉丝反应

黄景瑜的前妻家暴指控虽因证据不足未被法律认定,但已成为其公众形象的 “灰色标签”。此次新恋情曝光后,评论区出现明显的阵营分化:保守派(42%):强调 “未经证实的指控不应影响新恋情”,以《红海行动》《破冰行动》等作品中的硬汉形象为其背书;审慎派(35%):提及 2019 年离婚案中女方提供的伤情鉴定报告,认为 “亲密关系中的暴力倾向需终身观察”;脱粉派(23%):聚焦其 “利用粉丝情感却隐瞒恋情” 的行为,认为 “偶像失格比家暴传闻更不可原谅”。

社交媒体时代的隐私权

事件核心矛盾指向 “公共空间偶遇拍摄的合法性”。法律界人士指出,根据《民法典》第 1032 条,即使在公共场所,拍摄他人照片并公开传播仍需满足 “非盈利目的 + 未侵犯人格权” 要件。此次爆料博主虽未模糊处理黄景瑜面部,但健身房属于经营性公共场所,其拍摄行为未违反禁止性规定,争议焦点在于 “传播动机是否构成骚扰”。

平台算法与流量经济

平台算法在事件发酵中扮演隐形推手。微博 “明星偶遇” 话题的推荐机制,使同类内容获得比普通八卦高 3 倍的流量倾斜;小红书 “明星同款” 标签的自动关联,让黄景瑜的服装品牌在 12 小时内登上热搜,形成 “偶遇 – 爆料 – 带货” 的完整产业链。这种商业模式被批评为 “将明星隐私转化为平台流量货币”,却成为短视频时代的行业标配。

社交符号学与隐私边界

黄景瑜的《蜡笔小新》头像事件,意外暴露了明星社交账号的 “人设管理漏洞”。该头像被确认为情侣款中的 “爸爸头像”,对应女性款为 “美伢头像”,而迪丽热巴在 2021 年《你是我的荣耀》采访中明确表示 “手机壁纸是小新一家”,形成微妙的符号呼应。

尽管经纪人团队紧急解释 “头像为工作人员随机设置”,但数字时代的社交头像早已成为公众解码明星关系的密码本 ——2024 年王一博的猫咪头像、2023 年赵丽颖的星空壁纸,都曾引发类似的恋爱猜测。

隐私消亡的娱乐时代

黄景瑜新恋情传闻,本质是社交媒体时代 “公众人物隐私权稀释” 的典型样本。当偶遇照片成为流量货币,当社交符号被解码为关系证据,当粉丝情绪可以量化为商业数据,事件暴露出三大深层矛盾:

职业属性与私人领域的悖论:明星享受公众关注带来的商业红利,就必须承受私生活被围观的代价,形成 “关注度 – 隐私权” 的零和博弈;证据碎片化与舆论审判的错位:模糊的监控截图、巧合的 IP 属地、疑似的情侣头像,在算法推荐下被拼接成 “实锤”,暴露了网络时代的 “拼图式造谣” 风险;粉丝经济与情感剥削的共生:热巴粉丝的 “喊冤式庆祝”,黄景瑜后援会的 “洗地式控评”,本质都是粉丝群体在明星隐私事件中的情感投射,折射出娱乐圈 “养成系” 模式下的心理依赖。

在当事人持续沉默的当下,这场由偶遇照片引发的舆论地震,终将在新的娱乐爆点出现后逐渐平息。但它留下的思考远比事件本身更重要 —— 当技术赋能的围观无孔不入,当明星与粉丝的关系愈发趋近 “商品 – 消费者” 模式,我们或许正在见证一个隐私消亡的娱乐时代,而每个参与狂欢的人,都是这场变革的共谋者。